【雨押え板金 納まり解説!】改修工事の決定版!

はじめに

このページは、壁際役物【雨押え板金】の納め方を解説したページです。

解体から始まり納め方を解説し、何故この様な施工をするのか記載しています。

また、説明文を極力減らし、画像を見ればある程度理解出来るように努力して作成しています。

是非、ご覧ください!

雨押え板金の解体

雨押え板金を固定している釘を抜き、写真の位置で雨押え板金を切断します。

雨押え板金を壁際で切断する行為はご法度です。

中には雨押え板金固定桟木ヌキ板が入っています。

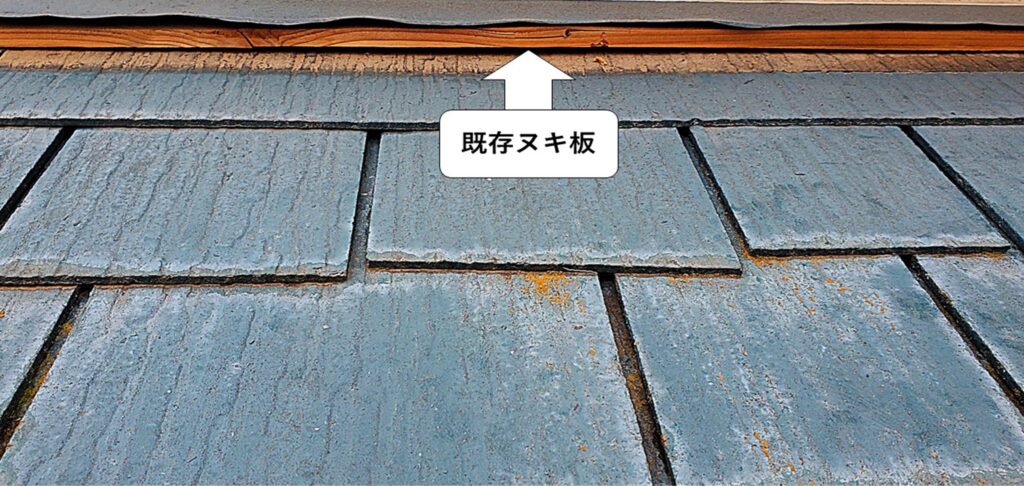

ヌキ板解体

ヌキ板の解体は、雨押え板金を残している事で、解体難易度が格段に高くなります。

既存屋根材を割らない様に時間をかけて丁寧に解体します。

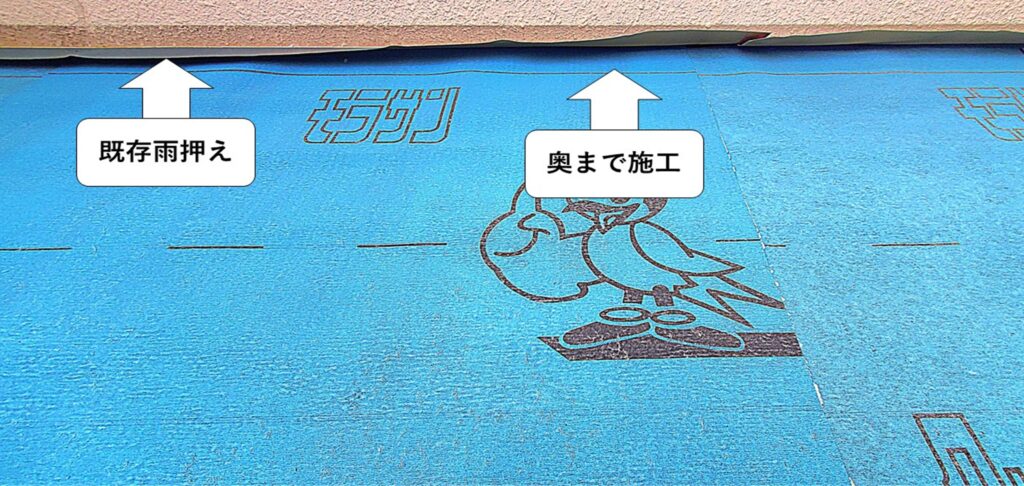

防水シート施工

防水シートをヌキ板が入っていた空間の奥まで挿入施工します。

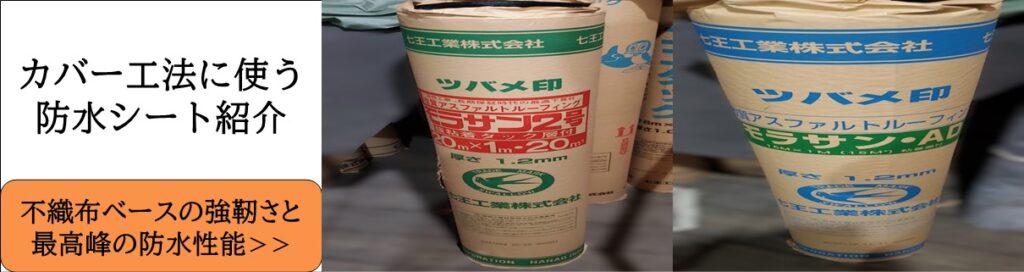

掲載画像の防水シートはこちら!

【雨漏りに関わる重要な屋根の一部】カバー工法 防水シートの拘り!

本体施工後の納まり

解体時に残した既存雨押えが新規屋根材に被る様に、入る所まで奥に本体を施工します。

雨押え板金固定桟木施工

使う桟木は、防虫防腐加工木材3650×90×18mmを使用します。

既存雨押えの上に、施工位置を確認して桟木を固定します。

※樹脂桟木は、推奨しません。

樹脂桟木の真実

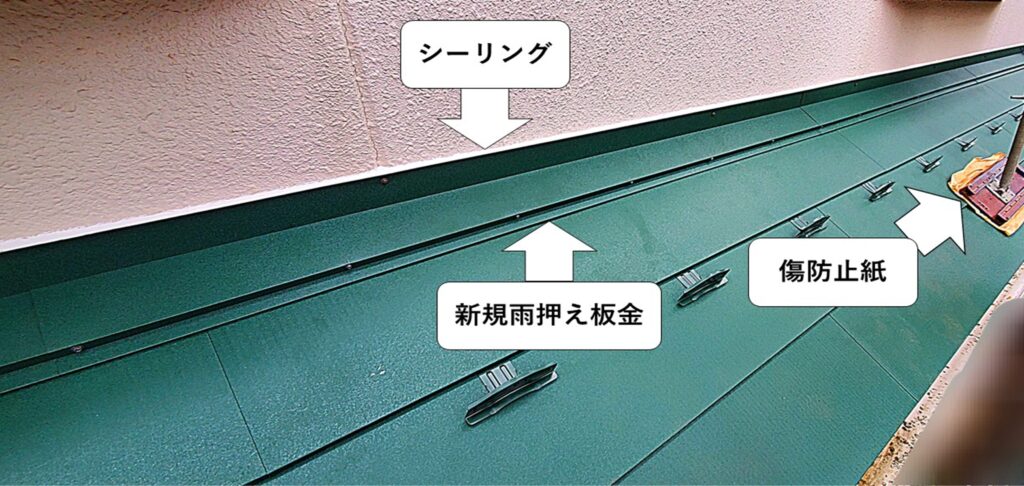

雨押え板金施工

雨押え板金で隠れる外壁面にシーリング処理をします。

雨押え篏合部にも雨水吸い上げ防止のシーリングを塗布します。

隠れる場所にシーリングする理由

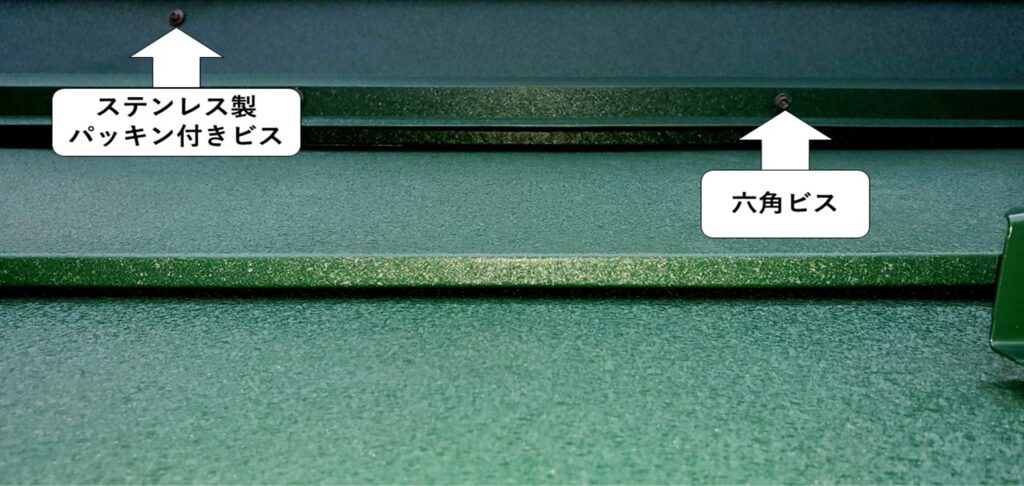

雨押え板金の固定

固定する場所により使用するビスを変えます。

桟木に固定するビスは、六角ビスを使用します。

外壁に打ち込み間柱や柱に固定するビスは、ステンレス製パッキン付きビスを使用します。

外壁へビス穴を空けるため、ステンレス製パッキン付きビスが必用になります。

※六角ビス=インターロックビス

弊社、使用ビスご紹介

シーリング(最終工程)

改修工事の場合、雨押え板金と外壁は、突き付けの関係になるため、雨押えと壁の隣接部にシーリングを塗布します。

改修工事の性質上、露出面にシーリングを塗布するため、紫外線などで劣化が進みやすい傾向にあります。

そのため、前項目に記載した隠れる場所へのシーリング塗布が重要になります。

既存雨押えを残す理由

シーリング劣化後の雨水の流れ

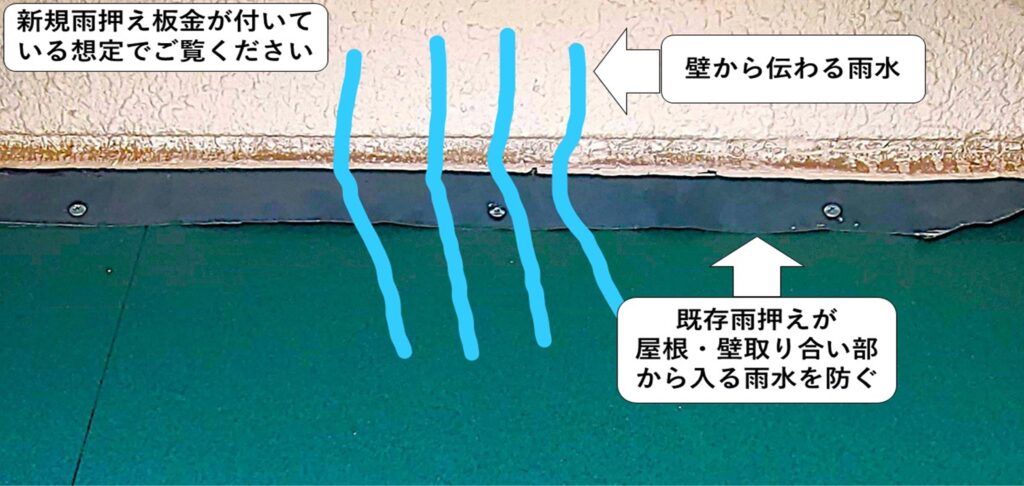

※こちらの写真は、新規雨押え板金が付いている想定でご覧ください

改修工事後、長い年月が経ち、シーリングが劣化した際に雨水がどの様に流れるかイメージする事が重要です。

改修工事の場合、雨押え板金と外壁は突き付けの関係のため、外壁から伝わる雨水が雨押え板金の裏側に流れ込む可能性が高いです。

その際に、隠れる場所に塗布したシーリングがバックアップとして雨水を受け止める役割をするのですが、このシーリングも劣化した場合に既存雨押えが重要になります。

既存雨押え板金を残した事で、既存ヌキ板が挿入されていた空間から壁際内へ雨水が入る可能性を減らし、屋根勾配に沿って雨水を排出してくれます。

既存雨押えを壁際で切断した場合

シーリング劣化後の雨水の流れ

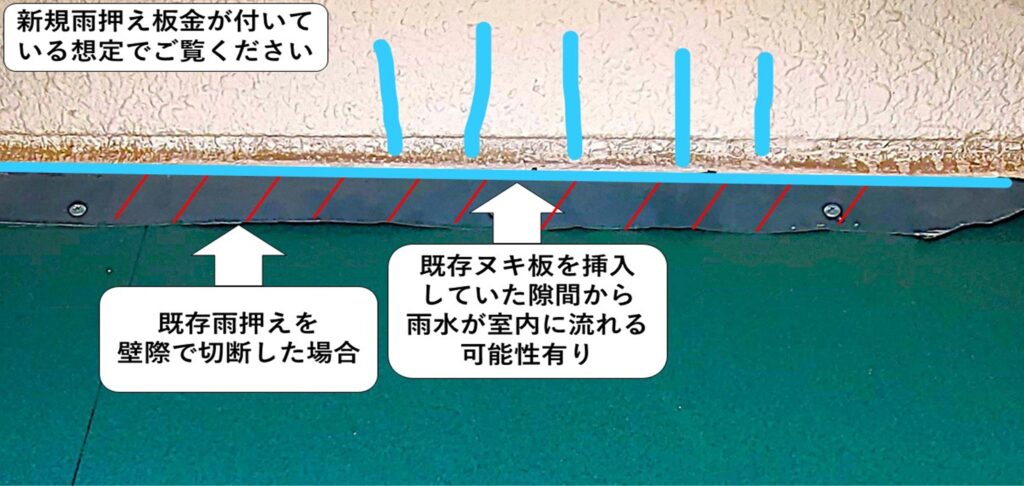

※こちらの写真は、新規雨押え板金が付いている想定でご覧ください

雨押え板金を壁際で解体した場合は、既存ヌキ板が挿入されていた隙間が顕著に露わになります。

外壁から流れた雨水が限りなく壁際に近い距離で屋根面に伝わり、屋根・壁取り合い部から雨水が建物内へ入り込む可能性が非常に高くなります。

そのため、壁際で既存雨押え板金を切断してしまう行為は、ご法度になります。

さらに詳しく解説したページはこちら!

まとめ

屋根専門業者は、何十年後に起こるかもしれない事象を想定し、簡単に室内へ雨水が入らない様に施工しています。

特に壁際の板金は、新規材だけでなく、表から見えない場所で既存材も生かし雨仕舞しています。

この様な施工の差は、数年で分かる物ではありませんが、何十年と経った際に確実に差が出ます。

是非、参考にして頂き、正しい施工をする屋根専門業者に屋根工事を依頼してください!

最後まで読んで頂きありがとうございます!

今すぐ相談・見積依頼!!

草加市の屋根屋

有限会社

ワタナベサービス

埼玉県草加市手代2-13-8

TEL:048-928-2133

長期間雨漏りの

心配が無い屋根工事!

営業会社を通さない!

工事会社直接依頼で

中間マージンゼロ!

屋根全体改修工事で

保証書発行有り!